元バレーボール女子日本代表。1966年生まれ。中学からバレーボールをはじめ、共栄学園高3年時に日本代表入りを果たす。92年に現役を引退。以降、スポーツキャスターとして活躍する中、2015年から「監督が怒ってはいけない大会」を主催し、現在、日本スポーツ協会副会長、同協会日本スポーツ少年団本部長(女性初)を務める。

「安全で楽しいスポーツ、文化活動の未来を一緒に考えよう」をテーマに、ゲストと語り合う「スポあん・トーク」。

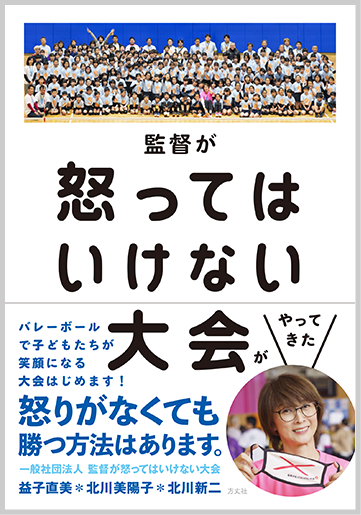

今回は「監督が怒ってはいけない大会」を通じて、スポーツを楽しむ大切さを伝え続けている元バレーボール全日本代表の益子直美さんをお招きし、スポーツ安全協会専務理事 上月正博がこれまでの活動の振り返りとこれからのビジョンを伺いました。

ようやく言える「監督、怒らなくても勝てます!」

「監督が怒ってはいけない大会」10周年、本当にお疲れさまでした。率直にどんな思いですか?

ありがとうございます。たくさんの方々にささえられましたし、子どもたちからの学びも多かった。何より「怒らなくても勝てます!」と言える精神状態に、10年かけてようやくなりました。

続けられたことで、自信のようなものが?

福岡大会から始まっているんですけど、第1回から参加してくれている「幸袋ジュニア」(男子チーム)が、昨年8月の全日本バレーボール小学生大会全国大会に初出場して、なんと初優勝!

試合後に監督が「怒らなくても勝てました」って、メッセージをくださって。

決勝戦は、フルセットまでもつれたんですね。元々、怒るタイプの監督ではなかったんですけど、「ラスト1点を取るときに大会の理念がすごく役に立ったし、必要でした。『楽しんで踊れ』って普段と同じ声かけで、ラスト取れました」と。

うれしいですね。でも、喝を入れて指導する監督もまだまだ多い?

全国大会には、結構います(笑)。確かに試合は“1点が勝負”ですからね。

私の現役時代は、監督が怒って怒って、追い込んで追い込んで「そこからはい上がる根性がないと、1点は取れない!」のスパルタ指導でしたし。

「練習では怒るけど、試合では怒らない」とおっしゃる監督もいますけど、効果ないと思っています。そういう監督は、絶対、負けたら怒るでしょ(笑)?

普段、どういう理念で練習しているかが、大事なときに出ますね。

実は、ものすごく怒る監督さんもいて。大会中、ずっと怒っている。私も怖くて何も言えませんでした。

帰りの飛行機で「怒らないで」って注意できなかったなぁ、もう、あの監督のチームは参加しないだろうなぁ、って。

でも翌年も参加してくれていて、しかも、優しい監督になっていて、びっくり!

大会の効果はしっかりあったんですね。変わられた理由、聞きました?

「変わられましたね」って声を掛けたら、交流試合をした際に、大会に参加し続けて強くなったチームの監督に「その言い方じゃ、子どもたちがかわいそうだよ」って、諭されたそうで。

“怒らない理念の監督”の下で強くなったチームを見て「改心した」と。しかも、生まれ変わった監督のチームもどんどん強くなっていると聞いています。

監督同士が理念を共有して学び合って、勝利につながって、相乗効果の輪が広がっています。

防衛感情は、理不尽な怒りになりがち。怒っても何も得ない

アンガーマネジメントの資格もお持ちなんですよね?

大会を始めて3年経った頃、必要と感じてファシリテーターの資格を取得しました。アンガーマネジメントは、ステップアップのために昨年秋からセミナ—資格の試験を受けて、2度落ちて諦めかけたんですけど、年明けに3度目の正直で合格しました。

大会で監督が変わっていく姿も見て、何歳になっても成長できるということを学んだので、諦めずにがんばれました。

素晴らしいですね、学び続けるって。ところで、私もよく怒っちゃいますけど(苦笑)。

怒りは「防衛感情」って言われています。私が体験した監督の理不尽な怒りを思い返してみると、連覇しているチームの指導者という「名誉」、「立場」を“守りたくて”あんなに怒ったのかな、って。

それから、叱るということは、相手を思い成長してもらいたいという願いもあるんじゃないでしょうか。

ただ、どちらも感情だけになってしまうと相手に何も伝わらない。上月専務はどんなときに怒りますか?

こうあるべきという状態と違かったり、リズムが崩されたりすると思わず。あとで反省するんですけどね。何も得ないんですよね。

そうですね。でも、ちゃんと反省する方は大丈夫だと思いますよ…あっ、今、専務にアンガーマネジメント講座やっているみたい(笑)。

弱さを吐き出したら、受け入れてくれる仲間がいて、強くなれた

2015年から大学女子バレー部の監督をされていた時期もありますが、自分が指導者としてどうでした?

ダメ人間(苦笑)。変なプライドがありました。指導力がないのに学ぼうとしなかった。結果、私の成功体験の“怒り”を使うしかなくて。大会の理念と真逆…。

結果は出ていて、勝ち続けていたんですけどね。最初は、自分で考えてプレーしていた選手たちが、私が怒るようになったら、いつもコートから私を見て“答え”を仰ぐようになって、学生たちの主体性を奪ってしまったんですね。

ものすごい反省と後悔で、どんどん私のメンタルが弱っていきました。大学に通うためのアクアラインが渡れなくなったんですよ。地下道に入ると呼吸困難。そのうち、大きな発作が起きて、ドクターストップ。心臓の手術をして「あなたの心臓はスポーツに向いてない」って言われて。

なんで、好きで始めたバレーボールで病気になったのか、いつからメンタルが弱くなったのか、療養中、振り返りました。

(現役時代)あんな大舞台で勝っていたのに、メンタル的に弱い?

アスリートは弱音を吐いてはいけないという時代。でも、ずっと弱かった。日本代表なのに、エースなのに、スパイクを打つのが怖くて。

当時15点制で、セッターに「トス上げないで!10点以降は、決める自信ない」って、引退を覚悟した最後の年、泣きながら告白しました。

「エース失格!」と絶対に怒られると思っていたら、その弱さをセッターが受け入れてくれて、2人だけにわかる“トス上げるなサイン”を内緒でつくってくれたんです。そのおかげで、1年持ちこたえられました。しかも、サインは1度も使わなくて済んだ。

私の弱さをわかってくれている人がそばにいるという安心感で、強くなれましたね。弱音を吐いたら強くなれたという体験でした。

私たちが進めるスポーツマンシップ

「Good fellow」(良き仲間)を大切に、負けても勝者を称え努力できる「Good loser」の姿勢。そして、とにかく楽しんで挑戦する!

10周年大会では、まだまだ素敵な変化、気づきがあったみたいですね?

「我々選手一同は、スポーツマンシップにのっとり——」って言いますよね。でも、スポーツマンシップって私もきちんと習ったことがなくて。

それで「スポーツマンシップセミナー」を大会スタッフ全員が受講して、資格も取ったんです。

スポーツを通して相手を思いやって正しい行動をする、そして楽しむ。勝利至上じゃなくて。

それが“かっこいいスポーツマン”だと講習で学んだら、子どもはすぐにアウトプットします。プレーでだけじゃない。

講習直後のアトラクションのチーム対抗リレーで、走者同士がぶつかって、転んじゃった子がいて。「あんなのスポーツマンシップって言えるんですか?」と抗議されたら、転ばせてしまった本人がすぐに謝りに来て、あっという間に解決したんです。

ほかにも、自分より小さい子の荷物を持ってあげたり、見かけたごみを拾ったり。

それで、今回から、スポーツマンシップを学んでから、選手宣誓をやってみました。

しかも、やりたい人が、自分で言葉も考えて。大人は「選手宣誓なんか誰もやりたくないでしょ」って思っていたんですけど「やりたい!」って、たくさんの手が挙がって。

「思ったとおりにやっていいよ」という大会の雰囲気が、できあがっているんでしょうね。だから子どもたちは、すぐに行動に移せる。

10年かけましたからね。「子どもたちが安心してミスができる環境を大人たちはつくろうね」って。

スポーツマンシップも、子どもを通して、一緒にいる大人に伝えたいなって思っているんですけど、大人は聞いただけで安心している方が多いなと。

そしたら、別の大会で「監督にもやってほしい!」と女子選手から声が上がって、大盛り上がり!なかなか一歩が踏み出せない大人たちを子どもたちがサポートして、監督が、“監督宣誓”したんですよ!

でも、「監督、監督~」って、選手たちがいかないチームもあるんですよね、やっぱり…(苦笑)。

職場の“あるある”と一緒ですね。懇親会の席をフリーにすると、口うるさい上司の周りに誰も座りたがらない…(苦笑)。

セカンドステージは、みんなが楽しめる「つながるリーグ」

理念が浸透してきたというか、認めてもらえてきたなぁ、と感じることはありますか?

1つは、日本財団の「HEROs AWARD 2022」を受賞させていただいて、一気に、大会がアスリートに広まったこと。

本音は、大会を始めた当初は10年後もっと仲間ができていて、いろいろな競技で理念が広まっていると期待していたんですけど、難しかった。それで、もっと加速させたいと仲間と社団法人を立ち上げて他競技にも広げられるように動いていたところでの受賞だったんです。

今はHEROsのアスリートもサポートしてくれて、サッカー、水泳、空手でも同じ理念で大会を開催できています。

もう1つは、日本スポーツ協会副会長と(同協会)日本スポーツ少年団本部長というポジションを与えていただけたこと。しかも「大会の理念で少年団もやってほしい」という理由に、びっくりしました。

協会組織全体のスポーツに対する考えも変化してきた、ということかもしれないですね。私自身も時代とともに、変わらなきゃいけないこともあるし、変われると思います。

スポーツ安全協会の“安全”は体とメンタルの両面にかかっていて、私たちは“楽しい”と思える取り組みを大切にしています。

楽しいから続けるし、工夫し、発展する。みなさんが安全に楽しめるスポーツ活動を一つの文化にしていこう、と。

みんなが楽しいって大切ですね。

大会で、いつも集合写真を撮るんですけど、少子化のはずなのに、どのチームも毎回メンバーが増えていて。楽しい場所を選んできてくれるんですね。

今も、バレーボールだけじゃなく、サッカー、バスケットボールなどで大会を開催していますが、掛け合わせて、新しいルールやスポーツをつくってもいいですね。

監督は指導しているスポーツをやるのも好きだと思うので、監督だけが選手のチームをつくって子どもたちが監督になって試合をやるとかね。

おもしろそう!監督、ビビるでしょうね(笑)。思い通りに体が動かなくて、もう選手に「ミスするなよ!」とか言えなくなりますよ。

あははは!さて、最後に、今後の目標は?

「つながるリーグ」というトーナメント戦ではなく、全ての子どもたちが試合に出られるチャンスのあるリーグ戦を立ち上げて3年目になります。

西日本を中心に開催していて、今年は長野でも始まります。全国に、いろいろな競技に広めていきたいですね。

セカンドステージと考えている「つながるリーグ」には、“怒ってはいけない”という理念はもう入れていませんよ。すでに“当然”なので、ねっ。

今回お話を伺い、当協会の理念と大変近く共感できることが多々ありました。お互いが目指すものに向かって、是非一緒にやっていければと思います。

益子直美さん有難うございました。

聞き手:上月正博 編集:土方幸恵

益子直美・北川美陽子・北川新二

出版:方丈社