スポーツ中に異物が入ったり、ボールなどが当たったりして、目をケガしてしまうことがあります。今回は目のケガの応急手当てについて解説します。

子どもの目の成長や発達

子どもの目の機能は、7歳から8歳くらいまでに完成するといわれています。しかし、成長するにつれて機能が向上するものではなく、読書やスマートフォン、タブレットの利用など、日常生活で悪化する傾向にあります。

幼稚園や学校では毎年健康診断で視力検査が行われますが、急速に目の機能が低下することもあるので、不安があれば定期検診を待たずに、眼科を受診しましょう。

「こすらない」が鉄則:目に異物が入ったとき

どんな場合でも「こすらない」ことが鉄則です。

ホコリや砂など目に異物が入ったときには、慌てて目をこすらないようにしてください。まずはまばたきをして涙で異物を流すようにしましょう。涙で流れない場合には、水道水を利用して水で洗い流すようにしてください。

たとえば、汗を拭くボディシートをフェイスシートと勘違いして顔を拭き、慌てて目をこすったことで目を充血させてしまったということを聞いたことがあります。液体や粉末の化学物質が目に入ってしまったときにも、こすらず、流水で目を洗うか、難しければ洗面器などに水をため顔を浸けて目をパチパチするか、10分以上水で洗い流してから眼科を受診してください。

目に異物が入ったときに「こすらない」という原則を理解していても、子どもは特に、とっさにこすってしまうこともあるので、周りにいる人が注意することも大切です。

涙や水でも異物がとれない場合や、目の奥に入ってしまったときには清潔なガーゼなどで眼帯のように目を覆って(清潔を保ち、眼球をあまり動かさないようにするため)、眼科を受診します。

また、涙や水で異物を洗い流せても痛みや充血が続く場合にも必ず眼科を受診してください。

目に当たった物の大きさで症状が異なる

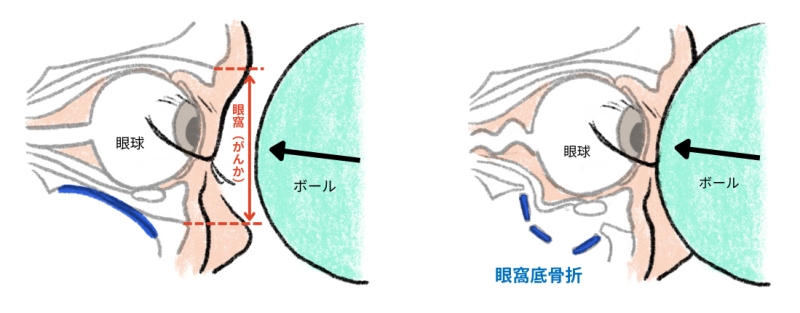

たとえばボールなど眼窩より大きな物が当たったときと眼窩より小さな物が当たったときでは起こり得るケガの種類が異なります。眼窩(がんか)とは、眼球が入っている頭蓋骨の窪みのことです。

眼窩より大きな物が目に当たると、頭蓋骨の骨折が起こる可能性があります。目の周りで頭蓋骨の骨折が起こると、痛みや腫れ、複視(二重に見える)、眼球を動かせないなどの症状が起きます。

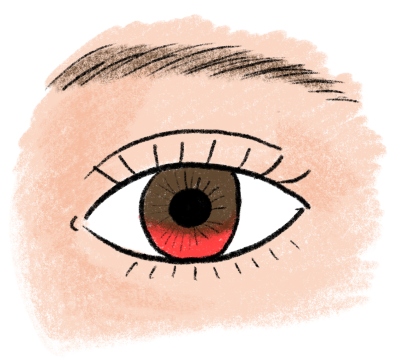

また、出血が起こり、視力が低下する場合もあります。

一方、眼窩より小さなものが目に当たると、眼球破裂などによる痛みや視力低下などの症状が生じます。

眼球に強い衝撃が加わり、眼球の前の「前房」という空間に血液が流れ出ている状態(前房出血)では失明する恐れもあるため、注意が必要です。

基本的には、眼球や目の周りを打撲して、痛みや腫れが強いとき、視力低下などのほかの症状があるときには、速やかに眼科を受診するようにしてください。

応急手当ての基本:目のアイシング

応急手当ての基本のひとつとしてアイシングがありますが、目のケガをしたときのアイシングには注意が必要です。

アイシングをする場合は、眼球そのものに圧迫を加えたり、直接冷やしたりせず、周囲だけを冷やすようにしましょう。眼球は筋肉よりも冷えやすいため、氷でのアイシングは冷やし過ぎてしまうことになります。

眼鏡等について

予備のコンタクトレンズを携帯しよう

個々に度数が異なる予備のコンタクトレンズをチームが用意することは難しいため、地域のスポーツクラブでは、選手が各自で予備のコンタクトレンズを試合や練習に持参するように指導することは大切です。

予備のコンタクトレンズがなく裸眼でプレーを継続してしまうと、視界が制限されてケガのリスクがより高まってしまいます。

スポーツ中はスポーツゴーグルを着用

試合中や練習中にコンタクトレンズが外れてしまうリスクを考慮し、代わりにスポーツゴーグルの着用を選択する選手もいます。スポーツゴーグルの着用の可否については、競技によって異なります。

サッカーや野球、バスケットボール、ラグビー、バレーボールでは着用が許可されています。

ただし、競技団体や各大会の主催者に着用ルールを確認してから使用するようにしてください。