スポーツ中に転倒してとっさに地面に手をつき、バランスが悪いまま全体重が片手にかかってしまうと、子どもは簡単に手首や前腕の骨を折ってしまうことがあります。今回は子どもの骨の成長の仕組みと今日からできる取り組みについて解説します。

子どもの骨の成長の仕組み

身長は、骨が成長することによって伸びていきます。子どもの骨折を防ぐためだけでなく、骨が持つ本来の成長可能性を十分に引き出すためにも、骨の成長の仕組みを理解することは重要です。

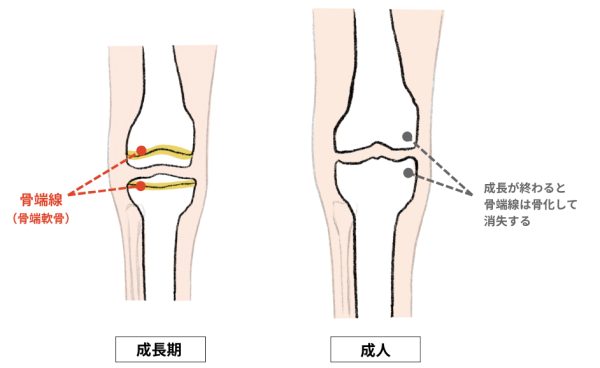

骨が成長するとき、骨全体が伸びる・大きくなるのではなく、骨の先端にある軟骨という組織が伸びながら硬い骨に置き換わっていくことで骨が長くなります。

この軟骨に、骨の形成に必要なカルシウムやリンなどが沈着し、石灰化が進みます。その後、石灰化した軟骨が硬い骨に置き換わっていきます。

大人のレントゲン写真では骨は白く見えますが、子どもの場合には、軟骨の部分は黒く見える(骨端線)のが特徴です。「子どもは大人のミニチュアではない」とはよく聞くかと思いますが、子どもと大人の大きな違いのひとつが、この骨の先端にある軟骨の存在です。

子どもが大人よりも骨折しやすいのは、この軟骨が衝撃に弱いというのが大きな理由です。

骨の成長を促す3つの要素、睡眠・栄養・運動

骨の成長には、成長ホルモンと骨をつくる栄養が欠かせません。

まず、成長ホルモンは、睡眠中に大量に分泌されるため、質の良い睡眠をしっかり取ることがとても大切です。そして、骨の材料となるたんぱく質やカルシウム、マグネシウム、ビタミンなどもバランス良く食事から摂るようにしましょう。

さらには、骨の成長を促すために、適度な運動で骨に刺激を与えることも大切です。

適度な運動の例として、縄跳びなどのジャンプやランニング、スクワットなど、骨に対して縦方向の圧力がかかるものが挙げられます。

また、軽いウエイトトレーニングも有効です。ボディビルダーのような筋肉を大きくするための重さや量のウエイトトレーニングではなく、自体重やダンベル、バーベルなど軽い負荷でのウエイトトレーニングは、骨の成長のために適度に骨を刺激できるトレーニングとして適しています。

もし、骨が成長する時期にトレーニング指導の専門家からウエイトトレーニングの正しいフォームを学ぶ機会があるようなら、軽い負荷で筋持久力の向上やケガの予防を目的にトレーニングに取り組むことをおすすめします。

専門家から指導を受けることは、トレーニングの方法を学ぶだけでなく、栄養や睡眠を含めた「休養」についても学べるので、オーバートレーニングの予防としても効果的でしょう。

転倒時の受け身として、マット運動で身のこなし方を学ぶ

骨の成長を促すには、軽い負荷でのウエイトトレーニングに加えて、身のこなし方を学ぶためにマット運動も有効です。マット運動を通して身のこなし方を学ぶことは、骨の成長を促すだけでなく、転倒時に手首や前腕を骨折しないような手のつき方や受け身の練習にもなります。

サッカーなどの屋外スポーツであれば、雨で練習ができないときにはマット運動をしてみてはいかがでしょうか。

また、マルチスポーツと言って、ひとつのスポーツに限定せずに、多様な運動を経験することが、全身の運動能力を総合的に高めたり、特定の筋肉や関節に負担が集中するのを防いだりすると言われています。成長期の子どもたちにはさまざまな運動を経験させてあげると良いでしょう。