"暑熱順化"とは、身体を暑さに慣れさせることを意味します。

暑さに反応して体内の熱をいかに放散しやすくできるかは、汗をかく機能が高まることで向上します。暑熱順化ができていない状態でのスポーツへの参加は、パフォーマンスの低下だけでなく、熱中症を招きやすくなるため、注意が必要です。

徐々に暑くなる季節や、試験明けなどでスポーツを中断した期間からの活動再開では、暑熱順化の期間を必ず取るようにしましょう。

本格的に暑くなる前に、暑さに慣らす「暑熱順化」を始めよう

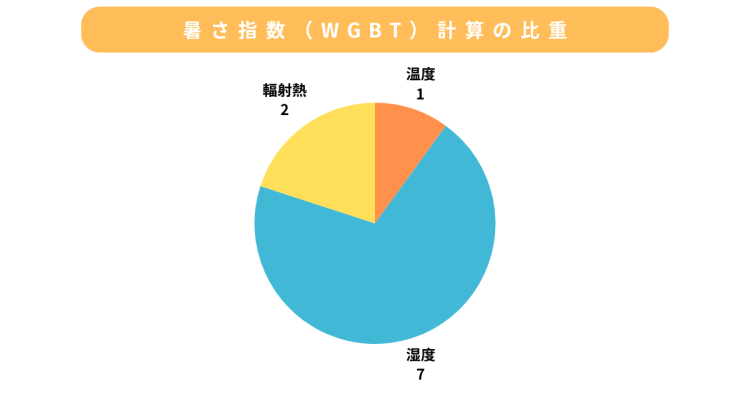

暑さ指数を確認して練習時間を調節

実際の測定には、暑さ指数(WBGT)を計測できる計器を用います。

暑熱順化をさせたい期間は、気温が高い日に時間を制限しながらトレーニングをすることがポイントです。各競技団体などから示されているガイドライン(参考 公益財団法人日本スポーツ協会 熱中症予防のための運動指針)に沿って、練習内容の強度を下げるなどの調節、水分補給のタイミングを工夫しましょう。

水分補給のタイミングを増やす

暑熱順化期間はより多めの水分補給を心がけましょう。

温度が急に上がった日などは、水分補給をあまり行っていなかった涼しい時期の習慣から抜け出せず、声がけが十分でない可能性があります。また、練習中はできるだけ本人の好きなタイミングで水分補給ができるような環境や雰囲気づくりを心がけましょう。

暑熱順化が完了したあとは、体温調節が正常に機能するようになり、発汗量は増えます。継続的にこまめな水分摂取に努めましょう。

参加者の体調確認は欠かさずに

スポーツを始める前は、必ず参加者の体調やスポーツへの参加が久しぶりでないかを確認しましょう。一声かけて無理をさせないことで、熱中症だけでなく、さまざまなケガや体調の悪化を未然に防ぐ確率が上がります。

前日に発熱や下痢などの症状があった参加者は特に、身体が脱水状態である可能性があります。“病み上がり”の参加者は、熱中症リスクが上がるので、体調や水分補給の状況などをしっかりモニターしましょう。

暑熱順化は熱中症を予防するためにできることのひとつです。ご紹介した内容はどれも簡単に実施できるものばかりです。春先から初夏にかけて運動に参加する人は無理をしない、指導をする人は無理をさせない、を忘れずスポーツを楽しみましょう。

以下の記事も参考に、ご覧ください。

参考文献

*1 総務省消防庁 令和6年熱中症による救急搬送状況(週別推移)

*2 Periard et al. Heat Acclimation: Thermophysiology of Health and Performance. Heat Stress in Sport and Exercise. January 2019.

*3 環境省「熱中症予防情報サイト」 暑さ指数(WBGT)について学ぼう