スポーツ外傷・障害予防-ラグビー編

脳振盪に対する対応

コミュニティーレベルのラグビーにおけるタックルと脳振盪の予防について

ラグビーの世界では、プロ選手の参加するリーグ戦やトーナメント、または一部の強豪国間で開催されるテストマッチなどを“エリートレベル”のラグビーと呼び、それ以外のラグビーを“コミュニティーレベル”のラグビーと呼びます。

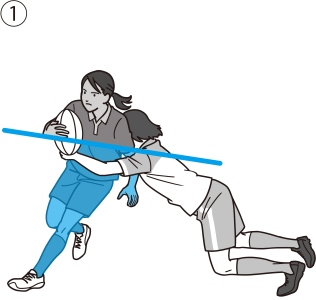

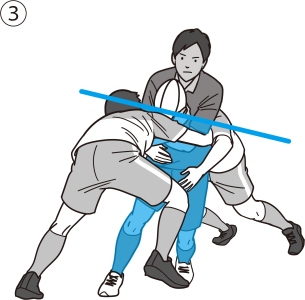

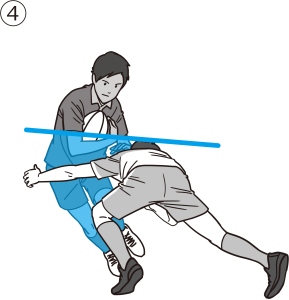

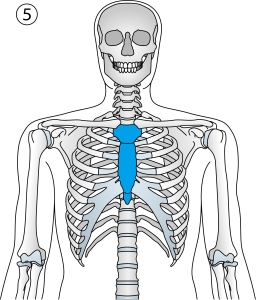

コミュニティーレベルのラグビーでは、脳振盪予防の観点から、図1や図2に示したような胸骨レベルよりも下にタックルに入らない場合は、危険なタックルとみなされて、反則(ペナルティや一時退場または退場)となります。

なぜ、胸骨よりも高いレベルでタックルすると危険なのかというと、タックラーの頭が胸骨よりも上ある場合は、脳振盪の発生リスクは4.2倍高まるといわれているためです。フランスでは、胸骨より上のタックルを反則とする競技規則を試験的に導入したところ、頭同士がぶつかるケースが64%減少し、脳振盪が23%減少したと報告されています。また、エリートレベルのラグビーにおいても、タックルの高さを低くするだけで脳振盪の発生頻度が減少したと報告されています。

このようなことから、コミュニティーレベルの選手の場合、図1の腹部・腰部以下にタックルに入ることで、脳振盪などの頭部外傷の予防に繋がると考えられます。

図2 各種タックルでの事例

図2-①~④の青色部分にタックルに入ればOK

図2-①~④の青色部分よりも上(図2-⑤青色部分の胸骨以上)にタックルに入るとペナルティとなる。

コミュニティーレベルの段階的競技復帰(Graduated Return to Play;GRTP;表1)

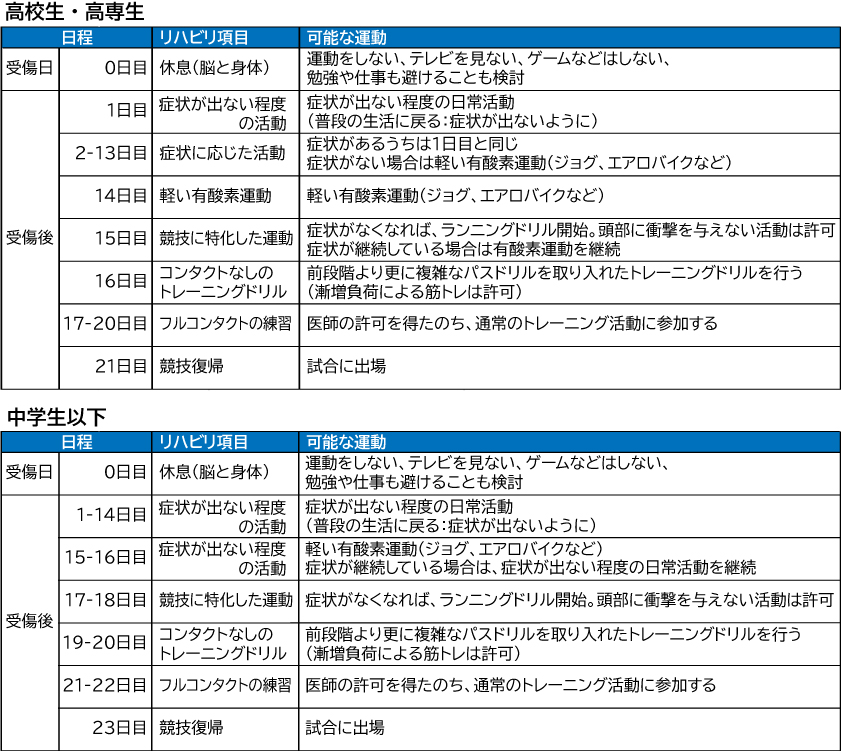

高校生以下(18歳以下)のラグビーにおける脳振盪のマネジメントのひとつに、GRTPがあります。GRTPとは、脳振盪を受傷した選手が競技復帰をする際に、段階的にリハビリ強度を上げていくものです。

高校生以下の選手は、2週間安静、または有酸素運動を経て、少しずつ脳振盪の症状が再燃、または悪化しないかを確認しながら、1日ずつレベルアップして最短で21日間(3週間)かけて復帰する必要があります。(表1)

また、中学生以下においては、高校生と同様に2週間の安静が必要で、GRTPを行って復帰を目指しますが、高校生とは異なり基本的には各段階を2日間かけて行います。そのため、最短で23日かけて復帰することになります。

コミュニティーレベルでは、GRTPにおいて、より安全性を高め、超早期の復帰に繋がらないように設定されています。特に、コンタクト開始前には必ず医師の診察が必要で、医師が脳振盪を受傷した選手が安全な状態であると判断した場合においてのみ、コンタクトが許可されます。

表1 GRTP

ラグビー競技目次

- ラグビー競技の特徴

- 外傷・障害の特徴

- 発生事例の解説

- 外傷・障害予防プログラム

- 脳振盪に対する対応